KITCHEN

【コーヒーメーカーの選び方】おいしさにこだわって選ぶポイントを家電のプロが解説

おうちでいつでも入れたてのコーヒーを楽しめるコーヒーメ-カー。おいしく入れられるものが欲しいけれど、全自動やドリップ式、カプセル式など、種類が多くてどれを選べばいいのか迷ってしまいますよね。

この記事では、家電のプロレビュアーである石井和美さんに、おいしさにこだわってコーヒーメーカーを選ぶポイントについて教えていただきました。バリスタの佐藤優貴さんにも気になる疑問にお答えいただいているので、ぜひ参考にしてください。

▼おすすめ商品を知りたい方はこちら

家電プロレビュアー

石井和美さん

白物家電や日用品を中心とした製品レビューを得意とする家電プロレビュアー。忖度(そんたく)のない率直なレビューが人気で、Webや雑誌、ラジオ、テレビなどで幅広く活動。2018年、茨城県守谷市に家電をレビューするための一軒家「家電ラボ」を開設。冷蔵庫や洗濯機など大型家電のテストも行っている。

バリスタ(WOODBERRY COFEEE)

佐藤優貴さん

東京23区と神奈川県鎌倉市、合わせて6店舗を展開する人気カフェ「WOODBERRY COFFEE」にて品質管理部長を務めるバリスタ。「WOODBERRY COFFEE」全店にて提供されるコーヒーは、都内で焙煎後、すべて佐藤さんのチェックを受けてから各店へ出荷される。

本記事は、提携する企業のプロモーション情報が含まれます。掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容などはyour SELECT.が独自に記載しています。(詳しくはAbout Usへ)

目次

購入前に押さえておきたい!コーヒーメーカーの基礎知識

コーヒー粉をセットしたドリッパーにお湯を注ぐ。機能的には単純なはずのコーヒーメーカーですが、「種類やメーカーによって特徴がさまざま」と語る石井さん。コーヒーメーカーを購入する前に、コーヒーメーカーの種類による違いと人気メーカーごとの特徴について知っておきましょう。

「コロナ禍以降、手軽におうちでコーヒーを飲みたいという需要に応えて、コーヒーメーカーは日進月歩で進化しています」と石井さん

コーヒーメーカーの種類による違い|豆挽きから抽出までおまかせの「全自動式」が人気

家庭用のコーヒーメーカーは、抽出方法によってドリップ式、カプセル式、エスプレッソ式の3つに大別されます。

ドリップ式はコーヒー粉が入ったドリッパーに少しずつお湯を注いでいく抽出方法で、現在のコーヒーメーカーの主流です。ドリップ式には、コーヒー豆を挽くミル機能がついた「全自動式」と、ついていない「ミルなしドリップ式」があります。

全自動式|豆挽きから抽出までがすべて自動で行える

すべておまかせで手軽においしいコーヒーが飲めることから、今注目を集めているタイプです。焙煎済みのコーヒー豆と水をセットしてボタンを押すだけで、豆挽きから抽出までを自動で行ってくれて香り高い挽きたてのコーヒーを楽しむことができます。「挽きたてにこだわりたい」「手軽においしいコーヒーを飲みたい」という人におすすめです。

全自動式にはミルがついており、コーヒー豆を挽くところから自動で行える

ミルなしドリップ式|コーヒー粉を用意し、お湯を注いで抽出する

ミルなしドリップ式は、コンビニやスーパーでも入手できる、すでにコーヒー豆を挽いた状態のコーヒー粉を使って抽出するオーソドックスなタイプです、一昔前まではコーヒーメーカーといえばこのタイプを指していました。比較的安価に入手できるのが魅力です。すでにミルをもっている人にもおすすめです。

ミルなしドリップ式は、すでに挽かれたコーヒー豆を使用する

カプセル式|抽出やお手入れの手間が少なく、コーヒー以外も楽しめる

カプセル式は、1杯分のコーヒー粉が詰まったカプセルをセットするだけで、コーヒーを抽出できます。カプセルはコーヒー以外にも種類が豊富で、キャラメルマキアート、日本茶といったさまざまなフレーバーが楽しめます。カプセルのラインナップはメーカーによって異なるので、検討時にしっかり確認しましょう。

飲みたいフレーバーのカプセルをセットするだけ。使い勝手は抜群のカプセル式コーヒーメーカー

カプセル式は使い終わったらカプセルを捨てるだけでよく、またカップに直接注ぐタイプが多いため手入れが楽なのも特徴です。1杯あたりのコストは他のコーヒーメーカーより若干かかりますが、とにかく手軽にいろいろなコーヒーを楽しみたいという人におすすめです。

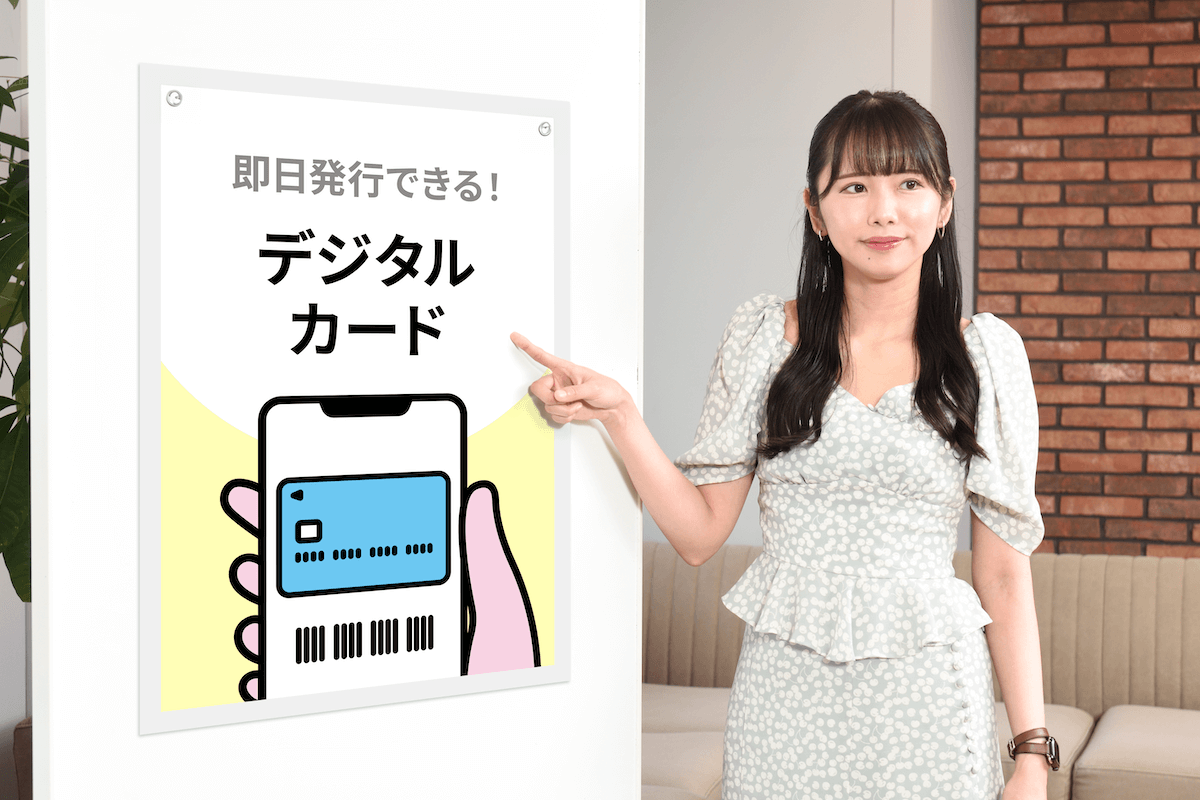

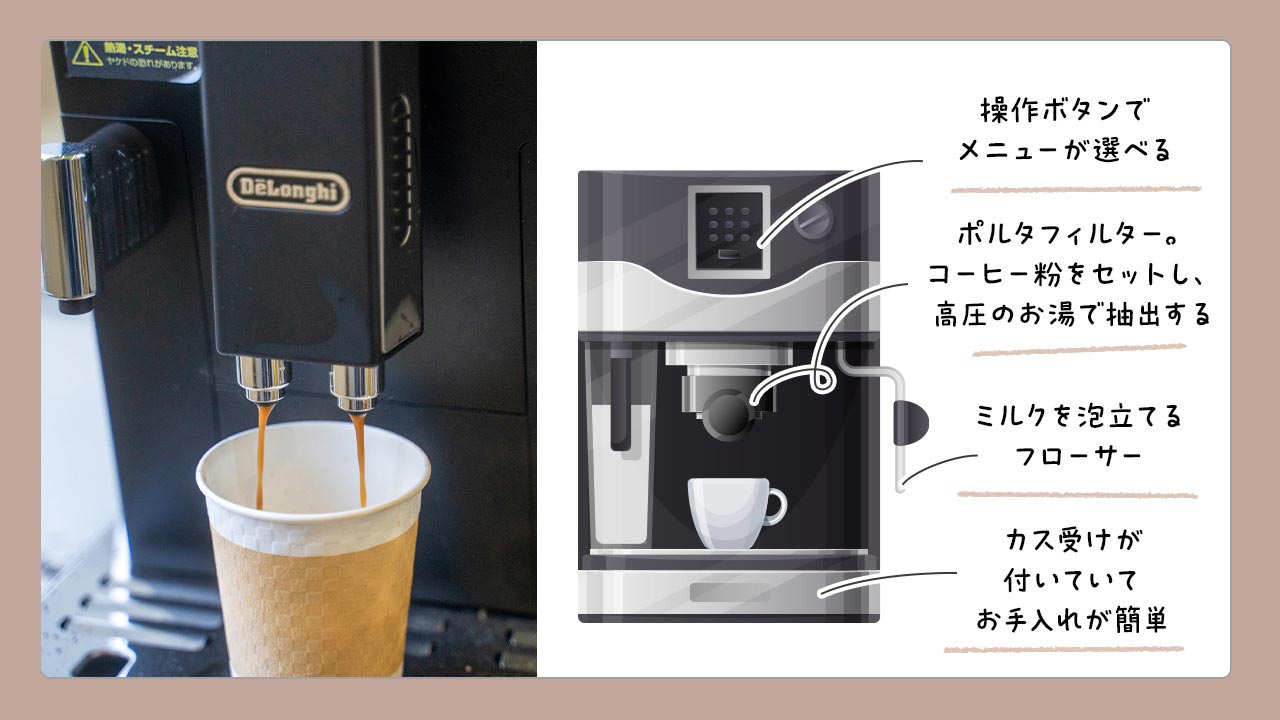

エスプレッソマシン|カフェラテやカプチーノが楽しめる

エスプレッソマシンは、濃厚なエスプレッソを楽しみたい人におすすめです。ポルタフィルターと呼ばれる専用のパーツに、深煎りで微細に挽いたコーヒー粉を押し固めて、高圧のお湯で抽出します。蒸気を使ってフォームミルクをつくることができ、本格的なカフェラテを楽しめます。流通しているほとんどがエスプレッソ専用機ですが、エスプレッソもレギュラーコーヒーも入れられるハイブリッドタイプもあります。エスプレッソとレギュラーコーヒーの両方を楽しみたい人は、候補に入れておきましょう。

高い圧力をかけて一気に抽出するエスプレッソマシン。手前の2つがエスプレッソの抽出口。左奥がフォームミルク用

人気メーカーの特徴|欲しい機能が全部入った高級機路線から、手軽さ重視のコスパ機まで

コーヒーメーカーはさまざまなメーカーから発売されています。豆挽きの粒度や濃度、温度調整など、細かな機能がついた高級機路線を行くのがデロンギとメリタ。自分の好みの味を追求したい人におすすめです。パナソニックや象印などの日本を代表する家電メーカーは、操作のわかりやすさが特徴で、初心者でも安心して選ぶことができます。

人気メーカーの特徴をまとめたので、チェックしてみてください。

各メーカーの特徴

| メーカー名 | 特徴 |

|---|---|

| デロンギ | ミルの挽き具合や湯温設定など多くの機能を詰め込んだ高級機路線。「ミルなしドリップ式」「全自動式」も扱うが、特にエスプレッソマシンが人気で、エスプレッソが飲みたいならばデロンギ一択といっていいほど。 |

| シロカ | 日本で企画し、海外の工場で生産するため、高い性能をもちながらもコスパのいい商品がそろう。「カフェばこ SC-A211」は、全自動式ながら1万円前後の価格で販売され、ビギナー向けとして大ヒット。 |

| 象印 | 炊飯器やポットに使われている熱管理システムやカルキ除去、魔法瓶サーバーといったノウハウが応用されている商品が多いのが特徴。ボタンが大きくて操作しやすいのも好印象。 |

| メリタ | ペーパードリップを生み出したコーヒー機器の老舗メーカー。理想的なスピードでコーヒーを抽出できるよう、長年の試行錯誤を経て導き出した「メリタ式1つ穴抽出」を採用。 |

| パナソニック | コーヒーメーカーの基本は押さえつつ、初心者でも直感的に操作できるインターフェイスを備える。注目はカフェインレスの「デカフェ豆」コース。物足りなさを感じがちなデカフェ豆もしっかりとコクのある味に抽出。 |

| ネスレ | カプセル式のコーヒーメーカーを扱っており、ドリップ式のコーヒーブランド「ネスカフェ」と、エスプレッソ式ブランドの「ネスプレッソ」の2つのブランドで展開。フレーバーの多さが魅力。 |

専門家が教える!コーヒーメーカーの選び方

コーヒーメーカーは年々進化しており、バリスタによるハンドドリップの味に近づけるために、さまざまな機能を搭載した商品がリリースされています。ただし、機能が増えるほど価格も高くなるので、自分に必要な機能や性能をしっかり見極めることが大切です。

現在のコーヒーメーカーの主流で各社が商品開発に力を入れているドリップ式の選び方について、石井さんに詳しく解説していただきました。

コーヒーのコクや香りを楽しみたいなら、「蒸らし機能」を搭載したものを選ぶ

コーヒーのコクや香りを楽しみたいなら、蒸らし機能を搭載しているものを選びましょう。

ハンドドリップでは最初に少量のお湯でコーヒー粉を膨らませて、粉に含まれるガスを放出させます。「蒸らし」と呼ばれる工程で、この手間をかけることでコクや香りが際立つようになります。

最初に少量のお湯を投入し蒸らすことで、コーヒー粉に含まれるガスを放出。表面がフツフツとしているのがわかる

ただし、すっきりした酸味やフルーティさを求める浅煎りコーヒーなどの場合は、蒸らしを行わなくてもいい場合もあります。

コーヒー豆の個性を引き立たせる注湯方法も要チェック

ハンドドリップでは全体にお湯を浸透させるために円を描くように注ぎます。ハンドドリップに近い注ぎ方ができると、コーヒーをムラなく抽出できるため、コーヒー豆がもっている本来の個性を引き立たせることができます。

バルミューダの「The Brew」はシャワー式

多くのドリップ式コーヒーメーカーは、コーヒー粉が入ったドリッパーの中心にお湯を少しずつ落としていくようになっていますが、最近は複数の穴からお湯を注ぎより広い範囲にお湯を浸透させるシャワー式や、ハンドドリップに近づけるためにお湯をらせん状に落とすスパイラル式の商品ができています。コーヒー豆の個性を楽しみたい人は注湯方式に注目してみましょう。

温度調整機能付きのものを選べば風味のバリエーションが広がる

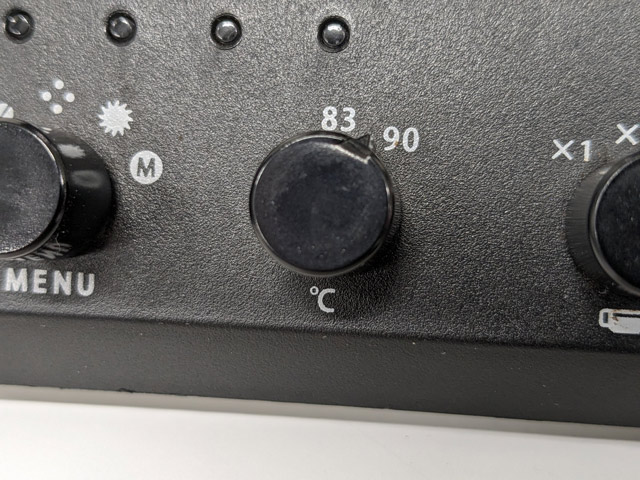

コーヒーを入れるのに適した温度は80~90℃。低ければ酸味が、高ければ苦みやコクが増すといわれています。ほとんどのコーヒーメーカーの抽出温度は、それぞれのメーカーが適温とする温度に自動設定されています。しかし中には温度調整機能が搭載されており、80~90℃台くらいの間でいくつか設定を切り替えられるものもあります。自分の好みの味を追求したい人には、温度調節機能付きがおすすめです。

ツインバードの全自動コーヒーメーカー。83℃と90℃の2段階の温度選択が可能

全自動式を選ぶならミルの刃の形状にも注目

全自動式の場合、コーヒー豆を挽くミルの性能も、味わいを左右する大事な要素になります。

ミルの刃の形状には「プロペラ式」「臼式」「コニカル式」(コーン式とも呼ばれる)の3種類あり、それぞれメリットとデメリットがあります。

ミルの刃の種類

| 名称 | プロペラ式 | 臼式 | コニカル(コーン)式 |

|---|---|---|---|

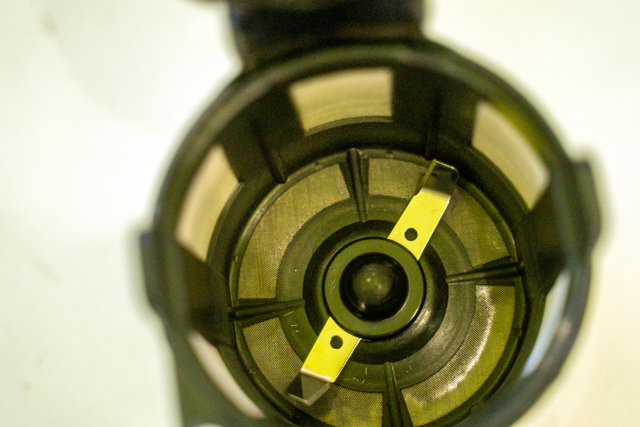

| 写真 |  |

|

|

| 粉砕方法 | プロペラ状の刃を回転させて豆を粉砕 | 臼を上下でかみ合わせてすりつぶす | 回転する円すい状の刃と固定された刃の間にコーヒー豆を通すことで粉砕 |

| メリット | 安価な商品が多い | ダイヤル操作などで段階的な粒度調節が可能 | 挽きムラが少なく、細かな粒度調整が可能 |

| デメリット | 粒度調整が難しく、挽きムラが出やすい | 溝が多くメンテナンスが大変 | 高価で大きい商品が多い |

プロペラ式は単純な構造のため導入しやすい一方で、回転時間で粒度が決まるため挽きムラが出やすい傾向にあります。粒の大きさが均一でないと、抽出時の濃度に差ができてしまい、入れるたびに味が変わってしまうことも。また摩擦熱により風味が飛びやすいというデメリットもあります。

もっとも性能が高いのがコニカル(コーン)式です。摩擦熱が抑えられるので香り高く、さらに細かな粒度調整も可能。エスプレッソ用の極細挽きにも対応します。粒度が均一だとまんべんなく抽出でき、味も安定します。デメリットは、どうしても高価になってしまうことです。

プロペラ式とコニカル式の中間に存在するのが臼式。極細挽きは難しいですが、通常の挽き目ならムラが出ることはほとんどありません。価格と性能のバランスがいいのが特徴です。

コスト重視ならプロペラ式、安定した味を求めるならコニカル式か臼式を選ぶようにしましょう。

コーヒーメーカーの選び方|ポイントまとめ

コーヒーメーカーはおいしさにこだわる人のためにさまざまな機能が登場しています。自分に必要な機能や性能をしっかり見極めて選びましょう。選び方のポイントをまとめました。

- 蒸らし機能があれば味と香りがより引き立つ

- お湯の注ぎ方がハンドドリップに近いものを選べば、まんべんなくコーヒーの個性を抽出できる

- 温度調整機能があれば風味のバリエーションが広がる

- 全自動式を選ぶならミルの刃の形状にも注目

コーヒーメーカーに関するよくある疑問Q&A

コーヒーメーカーについてのよくある疑問や活用方法について、石井さんと佐藤さんにお聞きしました。

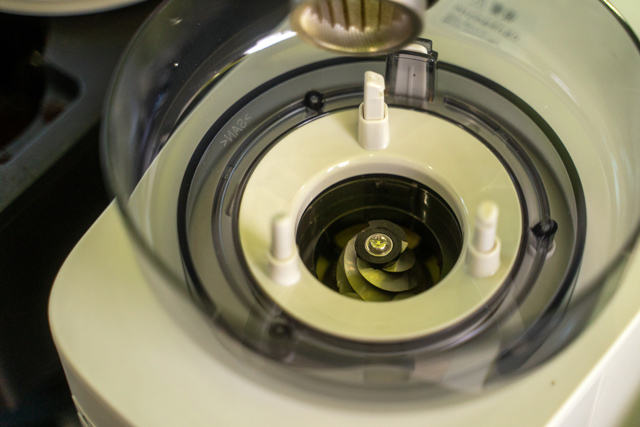

Q. ペーパーフィルターとメッシュフィルターの違いを教えて!

A. コーヒーメーカーのフィルターによく使われる、紙製の「ペーパーフィルター」、金属製の「メッシュフィルター」にはコストや味わいなどに違いがあります。

フィルターの種類

| 種類 | ペーパーフィルター | メッシュフィルター |

|---|---|---|

| 画像 |  |

|

| 特徴 | ・スーパーやコンビニで入手可能 ・コーヒー豆の油分や雑味をろ過し、すっきりとした味わいに ・1回ごとの消耗品なのでコストがかかる ・衛生面で安心&手入れが楽 |

・各コーヒーメーカーに合ったフィルターが必要 ・ペーパーより目が粗いので、コーヒー本来の味や香りを抽出しやすい ・繰り返し使えるのでコスパがいい |

ペーパーフィルターで入れたコーヒーは、すっきりとした味わいになる傾向にあります。これは紙の繊維が、コーヒーのもつ油分や雑味を適度にろ過するためです。また使い捨てなのでお手入れの手間がなく、衛生面でも安心して使えます。少なからずコストはかかりますが、高価ではないので消耗品として割り切ってしまいましょう。

メッシュフィルターは表面に細かいメッシュが施された、金属でできたフィルターです。多くはステンレスなど、さびにくい素材でできています。メッシュフィルターで入れたコーヒーは、コーヒー本来の味や香りを楽しむことができます。これはペーパーより目が粗く、コーヒーのうま味成分である油分を通すためです。またお手入れの面では、毎回洗浄する必要がありますが、飲み終わったカップと一緒に洗えばいいだけなので、気にするほどではないでしょう。(石井さん)

Q. ガラスサーバーとステンレスサーバーの違いは?

A. コーヒーメーカーのサーバーは、「ガラスサーバー」と「ステンレスサーバー」の2種類があり、扱いやすさなどに違いがあります。

サーバーの種類

| 種類 | ガラスサーバー | ステンレスサーバー |

|---|---|---|

| 画像 |  |

|

| 特徴 | ・本体の熱源を使って加熱 ・コーヒーの抽出が見える ・長時間放置すると味が劣化 ・割れるリスクがある |

・ステンレスがもつ保温力で温度キープ ・風味の劣化が少ない ・割れる心配がない ・におい移りの可能性がある |

ガラスサーバーはコーヒーメーカー本体に内蔵されている熱源を使って保温するタイプです。メリットは抽出の過程や中身が見えること。デメリットは、常に加熱しているので長時間放置すると煮詰まって風味が劣化しやすいことです。また割れるリスクがあるので、取り扱いには注意が必要です。

ステンレスサーバーは、ステンレスがもつ保温力によって温かさをキープするタイプです。メリットは、できたてをそのまま保温するので風味の劣化が少ないこと。また割れる心配がほぼないことです。デメリットは中身が見えないことと、におい移りがしやすいことが挙げられます。(佐藤さん)

Q. コーヒーメーカーって何年くらい使える?

A. 特に何年と断言できるものではありませんが、パナソニックなどはコーヒーメーカーの修理用部品の保有期間を5年と定めているので、それが一つの目安になるのではないでしょうか。メンテナンスをまめにしながらていねいに使えばもっと長く使えるでしょうし、ガラスサーバーを割ってしまって、部品交換にも対応できない場合などは、本体が稼働しても買い替えざるを得なくなります。(石井さん)

「コーヒーメーカーはメンテナンスもまめに行って、ていねいに扱いましょう。まずは取扱説明書をよく確認することが大切です」と石井さん

Q. お手入れしやすいコーヒーメーカーの特徴は?

A. コーヒーメーカーを日常的に使ううえで避けられないのが、定期的なお手入れです。給水タンクが取り外せるタイプは丸洗いができるため、お手入れが楽になります。また全自動式の場合は、ミル部分が取り外せるタイプがおすすめです。高級機の中には抽出後のカスをためておけるものもあり、お手入れの頻度を減らすことができます。(石井さん)

お手入れのしやすさで選ぶなら、給水タンクやミル部分が取り外せるものがおすすめ

Q. コーヒーメーカーで水出しコーヒーもつくれる?

A. 水出しコーヒーは低温でゆっくりと時間をかけて抽出します。抽出方法が違うので、通常のコーヒーメーカーで水出しコーヒーを入れることはできません。どうしても水出しコーヒーが飲みたいのであれば、水出しコーヒー専用のコーヒーメーカーを購入しましょう。(石井さん)

Q. ハンドドリップとコーヒーメーカーで味は変わる?

A. ハンドドリップとコーヒーメーカーでは味は変わると思います。コーヒーはお湯の注ぎ方やなじませ方、抽出にかける時間など、微妙な差が味や風味に影響するからです。そもそも同じコーヒー豆を同じ量使っても、ハンドドリップで毎回同じ味を再現するのは厳密には難しいです。逆にコーヒーメーカーなら設定を変えなければ安定した味のコーヒーを入れられるのではないでしょうか。(佐藤さん)

「コーヒーの抽出を機械でコントロールするコーヒーメーカーは、安定した味を出すのには優れていると思います」と佐藤さん

まとめ

- コーヒーメーカーの主流は昔ながらのドリップ式

- ドリップ式の中でもコーヒー豆を挽くところから抽出までを一貫して行う「全自動式」がトレンド

- 挽き目や濃度、温度調整が可能な機種は、自分好みのコーヒーが入れられる

- 機能が増えるほど高価に。自分に必要な機能を見極めて選ぶことが重要

- 飲みたいコーヒーの種類によってはエスプレッソマシンやカプセル式も選択肢に

タイプも機能もさまざまなコーヒーメーカー。この記事を参考に、コスパやこだわりに合わせて、自分に合ったものを選んでみてください。

▼おすすめ商品を知りたい方はこちら

LATEST

このカテゴリーの最新記事