KITCHEN

炊飯器の選び方!料理研究家&お米の専門家がおいしく炊けるタイプを比較検証

おいしいご飯を炊くのに必需品である炊飯器(電気炊飯器)。各メーカーでそれぞれ特徴があり、種類も豊富で価格帯も幅広いため、自分に合ったものはどれなのか、選び方に迷ってしまう人もいるでしょう。

この記事では、キッチンまわり評論家・料理研究家のさわけんさんと、五ツ星お米マイスターの西島豊造さんのお二人に、炊飯器の選び方をお聞きしました。

さらに圧力IH式、スチームIH式、マイコン式で炊いたご飯を比較しておいしく炊けるものはどれか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

▼おすすめ商品を知りたい方はこちら

キッチンまわり評論家・科学する料理研究家

さわけんさん

科学的に料理を考えて、狙ったとおりの料理をつくるレシピの達人。辻調理師専門学校で11年間、講師として西洋料理を教える。また、キッチンまわりの家電やアイテムにも精通しており、モノ比較雑誌の編集者が頼る識者としても活躍。「あさイチ」(NHK)や「ZIP!」(日本テレビ)など、多くのテレビ番組にも出演する。

五ツ星お米マイスター、株式会社スズノブ代表

西島豊造さん

東京都目黒区にある、こだわり米、差別化米に強い、米の専門店「スズノブ」の代表。農業土木の近代化コンサルタントを経て、家業である「スズノブ」を継ぐ。五ツ星お米マイスター(認定第302-13-077号)として、「満点☆青空レストラン」(日本テレビ系)など、多数のメディアで、お米の情報を発信している。

本記事は、提携する企業のプロモーション情報が含まれます。掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容などはyour SELECT.が独自に記載しています。(詳しくはAbout Usへ)

目次

選ぶ前に知っておきたい炊飯器の基礎知識

「ご飯を炊く」という同じ目的なのに、1万円を切るものから10万円台まで、とにかく価格帯が広く、種類が多い炊飯器。料理研究家にして、年に約1000品の食品や調理器具を実食・検証するさわけんさんに、炊飯器のトレンドや機能など、選ぶ前に知っておきたい基礎知識を教えていただきました。

「炊飯器も高機能なものが多くなっています」

電気炊飯器のトレンドは圧力IH方式

電気炊飯器にはマイコン方式、IH方式、圧力IH方式があります。

マイコン方式は内釜の下の電気ヒーターで加熱するもので、内釜の上部と低部で温度差ができるため加熱効率はよくありません。しかし1万円を切るモデルも珍しくなく、IH方式などに比べてかなりの低価格です。味へのこだわりが少なく、一人暮らしで“ご飯はときどき炊く”というような方に向いています。

IH(Induction Heating)方式は磁力線の働きで内釜自体を発熱させるので、炊き上がりのムラが少ないのが特徴です。そこに圧力を加えたのが、現在、主流となっている圧力IH方式です。加圧することでお米の吸水がよくなり、もっちりとした食感のご飯を炊くことができます。

炊飯方式によるメリット・デメリット

| 炊飯方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| マイコン方式 | 1万円を切るなど、IH式などと比べて安価 | 底からの一方向の加熱なので、内釜の上部・下部で温度差が生じ、炊き上がりにムラが生じやすい |

| IH方式 | 発熱効率がよく、内釜全体に熱が伝わり、炊き上がりにムラがない。温度制御しやすいため保温や炊き分けが得意 | 2~5万円とマイコン方式に比べると高価。また重量があるため、持ち運びには不向き |

| 圧力IH方式 | 圧力をかけられるので、より高温での炊飯が可能。お米の芯まで熱が伝えられ、もちもちした炊き上がりに | 5万円以上のものが多く、10万円を超えるものも珍しくない |

現在のトレンドは、もっちりとしたご飯を炊くことができる圧力IH方式

売れ筋の価格帯は5~10万円

圧力IH方式のフラグシップモデルは10万円を超えることも珍しくありません。 しかし炊飯器にそこまでお金をかけられないという人は多く、実際に売れているのは5~10万円のミドルクラスが多いようです。

フラグシップとミドルの違いのほとんどは、火力につながるIHヒーターの性能や内釜の素材、プログラムメニューの充実具合です。

「おいしいご飯を炊くために各メーカーがどのようなアプローチをしているのかは、フラグシップモデルをみればわかります」とさわけんさん

各社内釜に特徴を打ち出している

象印は高い発熱効率と蓄熱性をもつ鉄、タイガー魔法瓶は遠赤効果のある土鍋、三菱電機ならIHと相性の良い炭釜など、炊飯器のラインアップを見ると、各社が内釜に特徴を出していることがわかります。

内釜で重要なのは熱の伝わりやすさを示す熱伝導率や、熱を効率よく全体に伝える発熱効率、そして蓄熱性ですが、実は火力や作動時間のコントロールができる電気炊飯器では、内釜の材質はそれほど気にしなくても大丈夫。以下のメリット・デメリットを押さえたうえで、ピンとくるものを選ぶとよいでしょう。

内釜に使われる主な素材と特徴

| 素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 鉄 | 発熱効率と蓄熱性が高い | 重たい |

| アルミ | 熱伝導率が非常に高い/安価 | 単体ではIH非対応/蓄熱性が低い |

| ステンレス | 蓄熱性が高い | 熱伝導率が低い |

| 銅 | 熱伝導率と蓄熱性が高い | 高価 |

| ダイヤモンド | 熱伝導率が非常に高い | 高価 |

| 土鍋 | 蓄熱性が高い/遠赤効果がある | 熱伝導率が低い/衝撃に弱い |

| 炭釜 | 熱伝導率、発熱効率が高い | 衝撃に弱い |

重視してほしいのは、保証期間です。炊飯器は本体とは別に、内釜に保証が付けられている場合が多いです。なぜなら炊飯器の中でもっとも劣化が早い部品だからです。中でも塗装が剥がれるのが1番の破損率でしょう。土鍋なら割れる心配もあります。保証期間の長さは、そのメーカーの自信の表れでもあります。メーカーの中でも種類がわかれていたり、同じ内釜でも炊飯器によって保証期間に違いがあったりするので、カタログなどで確認してみてください。

左から象印の「豪炎かまど釜」、タイガーの「本土鍋」、パナソニックの「ダイヤモンド竈(かまど)釜」。自社のヒーターと相性のいい内釜を追求。迷ったら保証期間を参考に

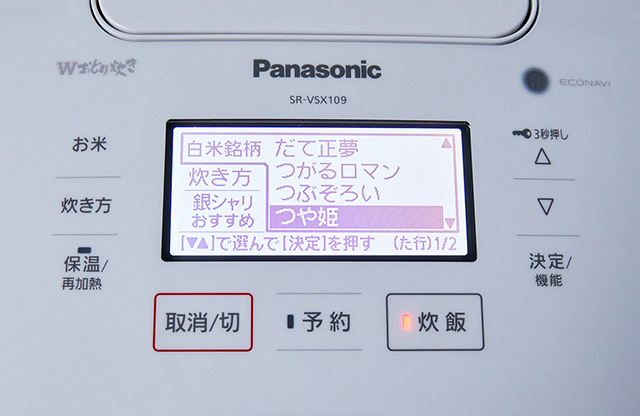

細分化が進む炊き分け機能

昔は「かたい・やわらかい・ふつう」くらいしかなかった炊き分けですが、現在は玄米・雑穀米専用モードや、カレー用、お寿司用、赤飯用などつくりたいメニューに合わせた炊き分けができるようになってきました。特に最近増加傾向の「銘柄炊き」は、「こしひかり」や「あきたこまち」など、お米のブランドによって炊き分けができるもので、多いメーカーでは70種にも対応しています。いまやボタン一つで最適な炊飯プログラムを呼び出すことができるようになりました。

細分化が進む炊き分け機能。現在は銘柄ごとに最適な炊き方をしてくれる「銘柄炊き」が増えている

料理研究家が教える炊飯器選びのポイント

各炊飯器メーカーは、いかに効率良くお米に吸水させるか、釜全体にムラなく熱を加えるためにどうすればいいか工夫しながら、ご飯をおいしく炊く方法を追求しています。数ある商品の中から、自分に合った炊飯器を選ぶための4つのポイントをさわけんさんに解説していただきました。

「自分のニーズに合ったものを選びましょう」

1. 炊飯容量で選ぶ

炊飯器は内釜の大きさで炊けるご飯の量が変わります。一般的には、3合炊きが一人暮らし向け、5.5合炊きが少人数の家族向け、10合炊きは大人数の家庭向けといわれています。

炊飯容量の目安

| 炊飯容量 | 3合 | 5.5合 | 10合(1升) |

|---|---|---|---|

| ご飯の量 ※お茶わん(150g)、 おにぎり(100g)換算 |

約1kg お茶わん約6.6杯/おにぎり約9個分 |

約1.7kg お茶わん約11杯/おにぎり約16個分 |

約3.4kg お茶わん約22杯/おにぎり約32個分 |

| 人数 | 一人暮らし | 2〜4人の家族 | 5人以上 |

これらの量を目安に、家族がどのくらい食べるかを考えて、炊飯器の大きさを決めるといいでしょう。

5.5合炊きモデルのファミリーサイズが人気

家電売り場では、5.5合炊きのモデルがファミリーサイズとして人気です。

炊飯器は一度購入したら、長く使うことが前提となるキッチン家電です。結婚、出産、二世帯同居など、人生のさまざまなイベントで、生活人数の増減もあることでしょう。そのたびに炊飯器を買い替えるのはちょっと大変です。余裕をもったサイズで選んでおく方がいいでしょう。

一般的に5.5合炊きで1合のお米を炊くと、内釜の上部の空間が広すぎて、炊き上がりにムラが生じるとされています。しかし最近はプログラムで火加減などを細かく調整し、1合からでもおいしく炊ける機能が付いた製品が増えてきています。

また、メーカーサイドから考えても、よく売れるサイズなので部品を調達しやすく、機能を充実させてもコスパがいい製品を作りやすいというメリットがあります。

一人暮らし、少人数なら1~3合炊き

一人暮らしや、ご飯は1〜2合程度炊ければ十分という家庭で、購入価格をできるだけ安く抑えたい場合は3合炊きでもいいでしょう。

以前は3合炊きで3合炊くより、5.5合炊きで3合炊く方がおいしいといわれていましたが、最近の炊飯器は「3合炊きで3合」もおいしく炊くことができます。

大家族なら6~10合(1升)炊き

一度に10合(1升)炊ける大型炊飯器は、3世代が同居するなど人数が多い大家族におすすめ。5.5合で2回炊くより年間の電気代が安くなります。時間のあるときにまとめて炊いて、冷凍保存しておくような使い方をしたいときにも有効です。

ただし、たくさん炊けるということは、それだけ炊飯器のサイズが大きいということ。置き場所を確保できるか、あらかじめ確認しておくことも大切です。

2. お手入れのしやすさや置き場所を考えて選ぶ

毎日使うキッチン家電だけに、お手入れがしやすいか、置き場所に合っているかは重要なポイントです。以下のポイントをチェックして選びましょう。

お手入れが必要な部品をチェック

基本的に毎回お手入れが必要な部品は、圧力IH方式の炊飯器の場合は、内釜と内ブタ、蒸気口の3点。その他のお手入れが必要な箇所はメーカーによってまちまちです。

例えば日立は上記3点以外に、蒸気を回収し炊飯や保温時のスチームに利用する「オートスチーマー」という部品のお手入れが必要です。一方、象印は構造上蒸気口セットがない機種もあり、その場合は内釜と内ブタだけでOKです。

お手入れが必要な部品がいくつあるのか、お手入れ方法は簡単か、事前に確認しておきましょう。

ラックや棚に置くなら蒸気を抑える機能をチェック

毎日使うものだけに、置き場所への考慮も必要です。炊飯器はシンク周りの食器棚やカウンターなどに置いて使うことが一般的ですが、置き場所がない場合はキッチンワゴンや炊飯器専用のラックなどに置くこともあるはず。棚などに入れて使う場合に悩ましいのが、炊飯器から出る「蒸気」やご飯が炊ける「におい」です。

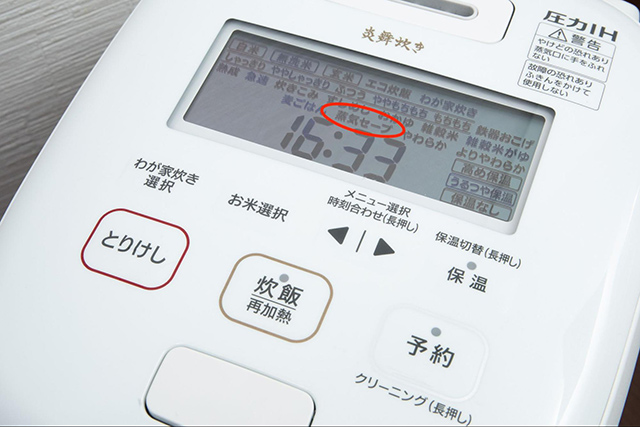

家具への影響などを考えるのであれば、数は多くはないものの蒸気をセーブする機能を備えたタイプを選ぶという手もあります。また、においや汚れを取れやすくする「お手入れモード」を搭載した機種も増えているので、購入の際に確認してみてください。

蒸気があまり出ない機能があると、置き場所の選択肢が広がる

3. 炊飯コースの充実度で選ぶ

最近の炊飯器は炊き分け・炊飯コースがかなり細分化されています。お米の銘柄が決まっている人なら「銘柄炊き」は不要かもしれませんし、玄米や雑穀米を頻繁に食べる人なら「玄米・雑穀米モード」があると便利でしょう。

各社のフラッグシップモデルであれば、たいていのモードには対応していますが、機能を削ったミドル以下のモデルでは、自分が必要とする炊飯モードが搭載されているか確認しましょう。

また、「毎食炊くのは大変なので、多めに炊いて冷凍保存することが多い」という人なら、冷凍保存することを前提にして炊き上げる「冷凍用モード」があるものがおすすめです。

ミドル機、エントリー機は、フラッグシップモデルから機能を削減したものが多い

4. メーカーオリジナルの機能で選ぶ

炊飯器メーカーは、おいしいご飯を炊くために、内釜の性質(材質や重量、形状など)や「炊き方」に独自のこだわりを詰め込んでいます。

内釜の材質による性能の差はそれほどありませんが、ずっしりと重量感のあるものの方が蓄熱性が高いので高温をキープしやすく、ふっくら糊化したご飯になります。

中でも象印とタイガー魔法瓶は炊飯器の2大トップメーカーだけに、炊き方や内釜の性能にこだわりが強く、独自の名前を付けているほどです。タイガー魔法瓶のハイエンドモデルでは、内釜の中段に設置する中ブタを付属して、少量でもおいしく炊ける工夫もされています。

お米をおいしく炊くために必要な“浸し”にも各社のこだわりがあります。東芝の真空機能は、お米の吸水に効果を発揮し、大幅な時間短縮が期待できます。日立は季節によって変化する水温を感知し、浸し時間や火加減を調節。安定した炊き上がりを実現しました。三菱電機は炊き上がりのご飯の設定に合わせて超音波振動で吸水を調整しています。

選ぶ際には、ぜひ以下のようなメーカーオリジナル機能もチェックしてみましょう。

炊飯器メーカーのこだわりポイントと注目機能

| メーカー | 特徴的なこだわり | 注目機能 |

|---|---|---|

| タイガー魔法瓶 | 熱制御にこだわって技術を進化させてきたメーカー。最新のモデルでは蓄熱性と遠赤外線効果が高い本土鍋を内釜に採用し、炊飯の要となる「火」と「泡」をコントロールしている | ・ご泡火炊き ・一合料亭炊き |

| 象印 | かまどの炎のゆらぎをヒントに、部分的に内釜にあたる火力に強弱をつけた「炎舞炊き」と、強火で炊き続けてうまみを引き出す「豪熱沸とうIH」を採用した「極め炊き」を展開 | ・炎舞炊き ・極め炊き |

| 日立 | 独自の圧力&スチーム技術により「外硬内軟(がいこうないなん)」のひと粒を追求。加熱時に出た蒸気をスチームとして利用することで、圧力スチーム蒸らしも実現している | ・圧力&スチームIH ・極上ひと粒炊き |

| 東芝 | 内釜の中を真空にして、圧力差で芯まで吸水させる機構を採用して吸水時間を大幅に短縮。炊飯に使う水の硬度に合わせて炊き分ける特許技術も搭載したモデルもある | ・真空圧力IH ・炎匠炊き |

| 三菱電機 | 冷めてもおいしいご飯を追求し、あえて圧力をかけない炊飯方式を採用。設定したかたさに合わせて超音波振動で吸水を調整する「可変超音波吸水」を採用したモデルもある | ・熱密封かまど炊飯構造 ・超音波吸水 |

炊飯器の選び方|ポイントまとめ

炊飯器は必要な容量、お手入れのしやすさ、炊飯コースやメーカーオリジナル機能をチェックして選びましょう。選び方のポイントをまとめました。

- 家族がどのくらい食べるかを考えて、炊飯器の大きさを決める。5.5合炊きが人気

- お手入れのしやすさを確認する。棚に置くなら蒸気を抑える機能があると便利

- 銘柄別の炊き分けや冷凍モードなど、自分が必要とする炊飯コースがあるものを選ぶ

- メーカーによって特徴があるので、メーカーオリジナル機能もチェックする

【圧力IH式、スチームIH式、マイコン式を比較検証】どれがおいしく炊ける?加熱方式の違う炊飯器でご飯炊き比べ!

圧力IH式、スチームIH式、マイコン式の炊飯器で、同じ条件でご飯を炊き比べたら、一番おいしく炊けるのはどれなのでしょう。新潟のコシヒカリ2合を炊き比べて、検証してみました。

左からスチームIH式、圧力IH式、マイコン式の炊飯器

食べ比べにあたっての条件

| お米の種類 | 炊飯量 | 事前の吸水時間 | 使用した水 | 炊飯メニュー |

|---|---|---|---|---|

| 新潟産コシヒカリ | 2合 | 1時間 | 水道水 | ふつう |

それぞれ、2合分のお米を洗って内釜にセットし、水道の水を入れて1時間放置して自然吸水させたら準備完了。メニューの少ないマイコン式に合わせて、炊飯メニューはどの炊飯器でも「ふつう」を選択し、同じタイミングでスイッチを押しました。

炊き上がりまでの時間は炊飯器ごとに少しずつ異なり、最短はマイコン式の約46分。スチームIH式は約55分。圧力IH式は吸水時間を長めにとっているのか最長の約70分でした。

一番時間のかかった圧力IH式の炊き上がりを待って、一斉にフタをオープン。炊き上がりのご飯は、一見しただけではあまり差を感じられないほど、どれもつややかでした。

「ご飯が炊き上がったら、あまり時間を置かずにしゃもじで底からほぐすようにさっくりとかきまぜて底の方にたまった余分な水分を放出しておくと、べちゃっとしなくなります」

それぞれの炊飯器から同じ形状のお茶わんにご飯をよそい、どれかわからないようにシャッフルしてから、さわけんさんに試食してもらいました。

口に入れる前に、ご飯の粒感や香りを吟味するさわけんさん

炊き上がりのツヤ感や香りなどを確かめながら、それぞれのご飯をじっくりと味わい比べるさわけんさん。

さわけんさんの評価

- 1番目のご飯

- 「ご飯の粒はしっかり立っていますね。香りも悪くない。ただ、色味が少しクリーム色になっているし、糊化が足りてないかな。惜しい感じがします」

- 2番目のご飯

- 「見た目はつややかでいいですね。よく糊化されたおいしいご飯に見えます。あっ、食べてみると少しゆるいかな。食感がやわらかくなっています」

- 3番目のご飯

- 「うん、これはいい。芯まで糊になってる。甘みがあってむっちりとしていて、おいしいですよ」

おいしく炊けたご飯に、思わず笑顔になるさわけんさん

食べ比べの評価が出たところで、答え合わせです。

答え

- 1番目のご飯…スチームIH式

- 2番目のご飯…マイコン式

- 3番目のご飯…圧力IH式

さわけんさんが一番高評価だったご飯は、圧力IH式でした。

「やはり、現在のトレンドの圧力IH式は、ご飯のおいしさを引き出してくれるようですね」と、さわけんさん。

とはいえ、安価なマイコン式も、十分に吸水させてから炊けば、ふっくらご飯が炊けることがわかりました。スチームIH式は「ふつう(エコ炊飯)」で炊くと、かためになる傾向があるようです。お好みに合うメニューを選んで炊いた方が実力を発揮できるでしょう。

炊飯器とお米に関するよくある疑問Q&A

炊飯器やお米に関する疑問を、さわけんさんと西島さんに答えていただきました。

「お米の研ぎ方で、おいしさは変わります」と西島さん

Q. 炊飯器の買い替えの目安は?

A. 炊飯器は丈夫な家電で、10年以上使っている人もいます。しかし長く使えば思うような火力が出せなくなるなど、劣化は避けられません。毎日使っていると気づきにくいかもしれませんが、内釜の保証年数が一つの目安になると思います。例えば5年なら7~8年、3年なら5年。保証年数の1.5倍くらいを目安にしてはいかがでしょうか。

Q. 炊飯器で低温調理や圧力調理ができる?

A. 炊飯器はご飯を炊くことに最適化された家電であって、おかずを調理するためのものではありません。各メーカーも炊飯以外に使用しないよう、強く注意喚起をしています。しかしタイガーなど「調理モード」を搭載している機種もあります。炊飯器調理に興味がある人は、「調理モード」を搭載した機種を購入するようにしましょう。

Q. 上位機種が魅力的なのですが、価格的に手が出ません

A. 気になるメーカーがあるなら、前モデルを狙ってみてはいかがでしょう。炊飯器は毎年マイナーチェンジをしていて、フルモデルチェンジは数年に1回です。マイナーチェンジなら大きく機能は変わりませんし、タイミングによっては半額近くまで下がることもあります。新機種が発売されるタイミング(2021年は6~7月に集中)を狙って、通販サイトなどで在庫をチェックしてみましょう。

Q. お米を洗って、すぐに炊いてもいいですか?

A. 炊飯器にプログラムされている炊飯コースは吸水の時間も考慮されているので、時間がないときには洗米してすぐに炊くことができます。

ただし、炊飯前にお米の芯までしっかりと吸水させたほうが、ご飯はおいしくなります。乾燥しているお米の芯まで水を含ませるには、ある程度の時間がかかります。水温が低いほど浸透しづらいので、できれば夏場は1時間、冬場なら2時間を目安に時間をかけて吸水させることをおすすめします。

炊飯器メーカーは、洗ったお米をすぐに炊けるように、吸水時間もプログラムして自動制御していますが、あらかじめ吸水させる時間を設けていれば、“早炊き”で炊いてもおいしいです。

Q. 無洗米を炊くときに注意することはありますか?

A. 研ぐ必要はありませんが、軽くすすぐことをおすすめします。無洗米は普通米と違い、糠がないので表面が乾きやすくなっており、吸水に時間がかかります。炊飯器に「無洗米モード」があるなら、積極的に使うようにしましょう。また古くなった無洗米は、金網ザルで20~30回、軽くかき混ぜてから炊くと、おいしさが戻りますよ。

Q. お米の保存方法を教えてください

A. お米は空気にふれることで酸化していきます。一度開封したらできるかぎり空気にふれないように保存しましょう。理想的なのは1回に使う分、例えば2合ずつをジップロックに小分けして、冷蔵庫の野菜室に入れること。下に敷き詰めて野菜や果物を乗せれば、トマトなどの丸い野菜も安定するし、お米が保冷材の代わりもしてくれて、電気代の節約にもなります。

まとめ

- 選ぶポイントは、炊飯容量、お手入れのしやすさ、炊飯コース、オリジナル機能

- ミドルクラス以上なら、どの製品を選んでも大きなハズレはない

- 炊き方にこだわりがあるなら、炊飯コースの種類をチェック

- 迷ったら、信頼できるメーカーの製品を選んでおけば間違いない

炊飯器は5~10年と長持ちするキッチン家電。「ご飯をおいしく炊く」という機能に特化した製品ながらも、研究を重ねて新たな機構を開発し、年々進化を続けています。アプローチの仕方に違いはあれど、その思いはどのメーカーも同じです。

炊飯性能を考えると、2大トップブランドであるタイガー魔法瓶と象印の製品が強くなりますが、他のメーカーにもそれぞれ魅力はあります。「おいしいご飯」の基準は一人ひとり違うことも考慮して、自分好みに調整できる「炊き分け機能」や「炊飯メニュー」もかなり充実してきました。ご自身の環境に合った炊飯器を選んで、おいしい“ご飯ライフ”を送りましょう。

▼おすすめ商品を知りたい方はこちら

LATEST

このカテゴリーの最新記事