FEATURE

熊本市親善大使・田中美久さんおすすめ!象嵌から焼き物まで、暮らしになじむ熊本の厳選クラフト

さまざまな恵みをもたらす阿蘇の雄大な自然に抱かれ、日本三名城のひとつ熊本城がそびえる「火の国」熊本。この地には、古くから受け継がれ、私たちの日常を豊かにしてくれる素敵な伝統工芸品がたくさんあります。そんな熊本のとっておきのアイテムを、タレント・俳優として活躍する熊本市親善大使の田中美久さんがご紹介します。

熊本市親善大使/タレント・俳優

田中美久さん

アイドルグループ「HKT48」で約10年間エースとして活躍し、1st写真集『1/2少女』がオリコン週間BOOKランキング写真集部門1位に輝く。2023年には日本テレビ系ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』にレギュラー出演。同年12月の卒業公演をもってHKT48を卒業し、現在は俳優業を中心に活動している。熊本県出身で2021年から熊本市親善大使を務める。

熊本県のローカルクラフト3選

Craftsmanship

in this Prefecture

九州のほぼ中央に位置する熊本県は、温暖な気候と豊かな水に恵まれ、数万年前から人々が暮らしてきました。現在は半導体などのハイテク産業や自動車製造で知られていますが、約90品目が伝統的工芸品に指定されるなど、江戸時代から受け継がれてきたものづくりも盛んです。肥後象嵌(ひごぞうがん)や川尻刃物といった代表的な工芸品は、武士文化の中で育まれた重厚で気品ある美しさが魅力。また、江戸初期に細川家が肥後(現在の熊本)へ入国した際、陶工たちも移り住み、焼き物文化が花開きました。高田焼(こうだやき)、小代焼(しょうだいやき)、天草陶磁器などは、今も多くの人々に親しまれています。

写真提供:熊本市観光ガイド

本記事は、提携する企業のプロモーション情報が含まれます。掲載するサービス及び掲載位置に広告収益が影響を与える可能性はありますが、サービスの評価や内容などはyour SELECT.が独自に記載しています。(詳しくはAbout Usへ)

目次

熊本県熊本市中央区

【肥後象嵌 光助】純金細工 手鏡(桜)

象嵌を駆使した美しい模様が魅力の手鏡

光助は、江戸時代から先祖代々、鍛冶屋として刀の鍔(つば)などを納めていた大住家が1874年(明治7年)に肥後象嵌師として創業したブランドです。現在は大住裕司さんが4代目光助として腕をふるい、伝統的な技法を継承しつつ、ペンダントやイヤリングなど、現代の感性を取り入れた新しい作品づくりに挑戦しています。天皇陛下への献上品も手掛けるなど、その技術は高く評価されています。

肥後象嵌は、黒い鉄に金や銀を打ち込んで美しい模様をつくりあげる熊本独自の装飾技法です。江戸時代には、刀の鍔や小柄の装飾として広まり、武家文化らしい重厚で上品な美しさが武士たちに愛されました。明治維新によって刀剣の需要がなくなると、やがて装身具や茶道具へと転用され、現在ではアクセサリーやインテリアなど、より幅広い製品にその技術が用いられています。

田中美久さん

見た瞬間に「かわいい!」と思わず声が出たほど、愛らしいデザインに心惹かれました。最近流行のミニバッグでお出かけするときなど、アクセサリー感覚で持ち歩きたいですね。熊本の伝統を感じさせる繊細な象嵌はため息が出るほどの美しさで、さりげない高級感がいつものスタイルをクラスアップしてくれそうです。おしゃれな友人にはもちろん、上品なものが好きな年配の女性への贈り物にも最適だと思います。

コンパクトだから、旅先でも美しい意匠を楽しめる

花びらの舞う桜が裏面にデザインされたコンパクトな手鏡です。肥後象嵌は、鉄の地金に型抜きした純金製の部品を打ち込んだのち、わざと全体に錆を発生させ、それをタンニンによって錆止め・変色させるという技法が大きな特徴です。これにより京象嵌のように漆を用いることなく、落ち着いた深い黒色の地金となり、24金と18金を使用して描かれた華麗な装飾がさらに引き立ちます。

見た目は存在感がありますが、縦100×横48×厚さ4mmと、女性の手でもすっぽりと収まるかわいらしいサイズです。持ち手部分が短くスリムな形状のため、ポーチやポケットに入れてもかさばらないほか、軽量のため日常的に持ち運んでどこでも気軽に使用することができます。桐箱に入っているので大切な人へのプレゼントや贈答品としてもおすすめです。

伝統工芸の繊細美が、メイク直しを素敵な時間に演出

小さめのバッグにもすっと入るので、気軽に持ち歩けます。外出先でリップを塗り直したり、髪型をさっと確認したいときにスマートに取り出せるのが魅力です。華やかすぎない落ち着いた装飾はオフィスカジュアルやフォーマルなスタイルまで、どんなシーンにも自然になじみます。お気に入りの手鏡が一つあるだけで、いつものメイク直しが少し特別な時間に。日常がさりげなくアップデートされます。

What is this feature?

熊本県で受け継がれてきた金工技術です。ルーツは江戸時代初期、鉄砲鍛冶の林又七が京都で学んだ技法を肥後藩に伝えたことに始まるといわれています。当時は刀の鍔や銃身の装飾として発展しました。特徴は、深い黒の鉄地に純金や純銀を打ち込むことで生まれる、上品で重厚な美しさ。塗料をもちいず、錆色(さびいろ)仕上げによって地鉄そのものの質感を生かした仕上げは、金銀を多用するきらびやかな京象嵌と比べて、奥ゆかしい輝きが魅力となっています。現代ではカジュアルなアクセサリーや装飾品なども制作され、広く愛されています。

写真提供:熊本市観光ガイド

商品概要・ご購入はこちら!

肥後象嵌 光助

手鏡(桜)

参考価格: ¥17,600(税込)

熊本の伝統工芸、肥後象嵌の老舗として知られる、光助が手がけた、美しい装飾が魅力の手鏡です。土台には金メッキを施した真ちゅうを使用しており、裏面には、漆黒の鉄地に純金で繊細に表現された桜の紋様があしらわれています。コンパクトなのでお出かけ先で使いやすい。

熊本県熊本市西区

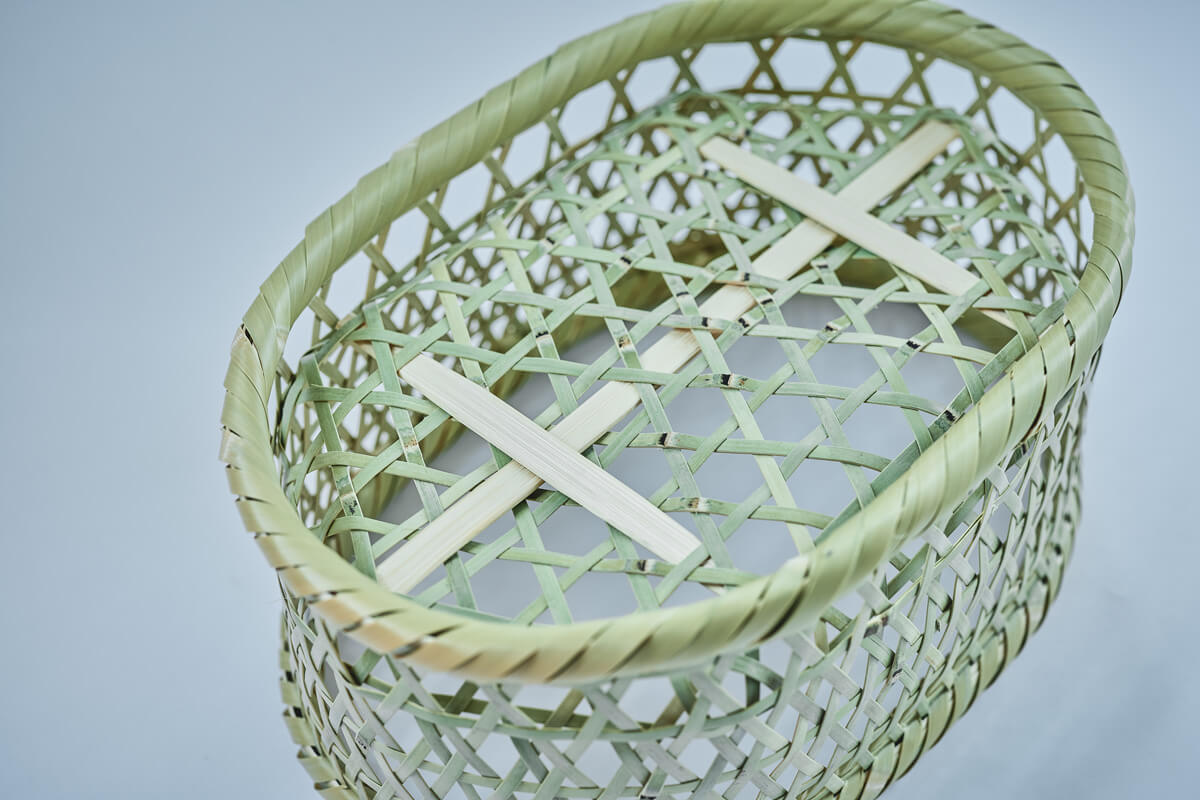

【竹籠屋きど】上げ底椀かご

日常になじむ、職人仕立ての竹かご

熊本は良質な竹の産地として知られ、古くから竹工芸が盛んです。金峰山近くの河内町岳に工房を構える竹籠屋きどの城戸繁延さんは、竹細工職人として2016年に独立。「素朴で力強い」素材感を生かし、日常になじむ竹かごづくりに取り組んでいます。平成28年には「日本民藝協会賞」を受賞しました。

さまざまな用途で使える楕円形の竹かごです。底は接地面から4cmほど高くなっているほか、六角形のかたちに編み上げる「六つ目編み」にすることで優れた通気性を実現。キッチン周りでも大いに活躍してくれます。また、底は力竹(ちからだけ)で補強されているので、重いものを入れてもたわみにくく長持ちします。

田中美久さん

見た瞬間に「洗濯かごにぴったり!」とひらめきました。ナチュラルでシンプルな“あみあみ”のデザインが、どんなインテリアにもすっとなじんでくれそう。底の部分に隙間があるので通気性が良く、湿気がこもりにくいのもうれしいポイントです。毎日使うものだからこそ、デザインと機能を兼ね備えた道具だと気分が上がりますね。

使い方はいろいろ。器も食材も美しく整える

通気性に優れた竹かごは、洗った後の陶器や木の器の一時置きとして便利に使うことも。竹のナチュラルな風合いと美しい編み目は、和洋を問わず、どんな食器ともマッチするため、実用的でありながら、キッチン空間を素敵に演出してくれます。

自然な色味と幾何学的な編み目が、中に入れたものを見栄えよく演出してくれる点も竹かごの魅力です。キッチンやダイニングにさりげなく置いて果物や野菜を盛るだけで、空間を彩るインテリアとして存在感を発揮してくれます。また、経年変化によって風合いが増していくので、暮らしにすっとなじんでいくうれしさも。

パスタやコーヒーといった乾物や調味料など、ついごちゃつきがちなキッチン小物も、竹かごにまとめればすっきり。中身がひと目でわかるのに、不思議と生活感を感じさせないのがうれしいポイントです。棚に収まりやすいコンパクトなサイズだから、いくつか揃えて並べるだけで、キッチンにこなれた雰囲気が漂います。

便利で長く愛せる暮らしの道具

職人が手づくりする上げ底椀かごは、自然な風合いと美しい編み目がキッチンやダイニングにさりげない上質感を与え、ぬくもりのある心地よい空間にしてくれます。食器や食材を便利に収納するだけではなく、素敵に「演出」してくれるのは、天然素材で作られる竹かごならではの魅力。年月とともに深まる竹の艶やかさとともに、日々の生活に欠かせない暮らしの道具として長く愛用できる一品です。

商品概要・ご購入はこちら!

竹籠屋きど

上げ底椀かご

参考価格: ¥9,900(税込)

竹細工職人、城戸繁延さんが地元の山で採取した真竹をていねいに編み上げた竹かご。幾何学的な六角形の編み目は美しいだけではなく、丈夫さと通気性を兼ね備えています。天然素材ならではの優しい質感と、使い込むうちに飴色になっていく経年変化を楽しんでください。

※価格は販売店舗によって異なる場合があります

熊本県荒尾市府本

【小代焼ふもと窯】井上尚之、井上亮我の器

小代焼の“いま”を映す、ふもと窯のプロダクト

熊本を代表する伝統的な陶芸品が小代焼(しょうだいやき)です。その魅力は鉄分を多く含んだ土ならではの素朴さと力強さ。ふもと窯はその小代焼を代表する窯元で、初代の井上泰秋さん、2代目の尚之さん、その息子である亮我さんが作陶を手がけ、2024年には日本民藝協会賞を受賞しています。とくに「スリップウェア」(化粧土を用いた装飾技法)の名人として知られる尚之さんの作品は高い評価を得ています。

小代焼は江戸時代初期より、肥後藩の御用窯として小岱山麓で焼かれるようになりました。古くは茶器を中心に日用食器や火鉢などが焼かれていました。明治維新後は有田焼や瀬戸焼の台頭で一時衰退しましたが、昭和に入って復興。現在は茶器から日用食器まで、暮らしに寄り添う器として広く愛されています。ふもと窯の創業は昭和43年。6基の登り窯を所有し、多くの作品を世に送り出しています。

尚之さんの作品は、伝統的な小代焼にヨーロッパで発展したスリップウェアの技法を掛け合わせたもの。化粧土(スリップ)で描かれた伸びやかな文様が豊かな表情を生み出します。それぞれに異なる個性をもった器たちが日々の食卓にさりげない華やぎを添えます。著名な陶芸家、岩井窯の山本教行氏のもとで修業した息子の亮我さんの作品にも注目です。

田中美久さん

尚之さんの落ち着いた色味のお皿は、スイーツを盛り付ける用から小物置きまで幅広く活躍。なめらかな質感が高級感を漂わせます。対照的に亮我さんの6寸皿は、かわいらしさと上品さを兼ね備えたデザインが素敵ですね。どんな料理も引き立て、食べ終わった後に現れる模様もうれしいです。箸立てはメイクブラシを立てるのにもぴったり。松ぼっくりのようなフォルムや取っ手がかわいらしく、ジブリの世界観を感じさせるデザインがお気に入りです。マグカップは丸みのあるフォルムで持ちやすく、家に置くだけでおしゃれ。プレゼントにもぴったりです。

温もりある造形と奥深い色味が魅力の箸立て&マグカップ

尚之さんが手がけた箸立ては、小代粘土の鉄分が生む赤茶色の深みと、眺めるたびに新しい表情を見せる味わいが魅力。キッチンやテーブルに置くだけで、空間に温かな彩りを添えます。箸立てとしてはもちろん、ペンや花を挿してインテリアとして楽しむのも素敵です。

亮我さんが手がけるマグカップは、丸みを帯びた愛らしいフォルムと、手にしっくりなじむ持ちやすさが魅力。特徴的な模様は植物から着想を得ており、シンプルな器に豊かな表情を与えます。同じ模様をあしらった6寸皿も、テーブルにさりげない彩りをプラス。料理を食べ進めるごとに姿を見せる模様が、日々の食卓に小さな喜びを生んでくれます。

ふもと窯の器ではじまる、心ときめく暮らし

ふもと窯の器は、伝統的な小代焼の素朴さと力強さを受け継ぎながら、大胆で味わい深い模様が印象的。土の温もりと釉薬の偶然が織りなす奥行きある表情は、毎日の食卓にささやかな喜びをもたらします。使い続けるほどに風合いが増し、やがて暮らしの景色に溶け込んでいく——そんな経年の変化も楽しみのひとつです。

商品概要・ご購入はこちら!

小代焼ふもと窯

井上尚之、井上亮我の器(左から時計回りに6寸皿、箸立て、マグカップ、長方楕円皿)

参考価格: ¥3,000~(税込)

小代焼を代表する窯元である、ふもと窯。その2代目、井上尚之さんのスリップウェアの器は流れるような文様が食卓に彩りを与え、亮我さんの愛らしいフォルムのマグカップは手になじむ心地よさが人気。どの器も日々の暮らしになじみ、使い込むほどに深みを増していきます。伝統とモダンが織りなす美しい佇まいをぜひお楽しみください。

※価格はオンラインサイトでの販売価格

田中美久さんが思う、熊本県のものづくりのこれから

今や世界中にファンをもつ「くまモン」。その愛らしいキャラクターを通じて、多くの人が熊本に関心を寄せてくれるのがとてもうれしいです。そして、その親しみやすい入り口の先に広がるのが、熊本が誇る奥深いものづくりの世界。伝統工芸と聞くと「和」の心を守る古めかしさを想像しがちですが、熊本の工芸品は受け継がれた美しさを現代の暮らしに寄り添う形へと昇華させているところが魅力的ですよね。その背景には、おいしい水や、私のお気に入りスポットである菊池渓谷のような豊かな自然、そして温かい人々が暮らす熊本の風土が関係していると感じています。

撮影/藤井由依 文/佐藤旅宇 編集/小野光梨(Roaster)

LATEST

このカテゴリーの最新記事

-

ニッポン、地方のいいモノ

ツーリズム別府大使・脇あかりさんおすすめ!おんせん県ならではの入浴剤からファッションアイテムまで、大分県の厳選クラフト3選

-

ニッポン、地方のいいモノ

甲府大使/県央ネットやまなし観光アンバサダー・ 高瀬真奈さんおすすめ!和紙から革製品まで、進化し続ける山梨の厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

松井愛莉さんおすすめ!エリアごとの個性が際立つ福島の厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

山口ぶちうま!アンバサダー原千晶さんおすすめ!自然に育まれた作品の多い山口から届ける厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

うわじまアンバサダー・武田梨奈さんおすすめ! 愛媛の自然と手しごとの技術が息づく、厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

京都・かめおか観光PR大使・彩羽真矢さんおすすめ!歴史と現代の感性が響き合う京都府の厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

民話のふるさと遠野大使・あべまみさんおすすめ! 岩手の自然と手しごとが息づく厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

常滑市応援サポーター・小栗ひなたさんおすすめ!愛知のものづくり精神の魅力が詰まった厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

ふくいブランド大使・西村まどかさんおすすめ!幸福度日本一の福井から届ける厳選クラフト

-

ニッポン、地方のいいモノ

沖縄観光大使・仲本百合香さんおすすめ!「沖縄の文化や自然の魅力が詰まった厳選クラフト